実習や行事などの記録

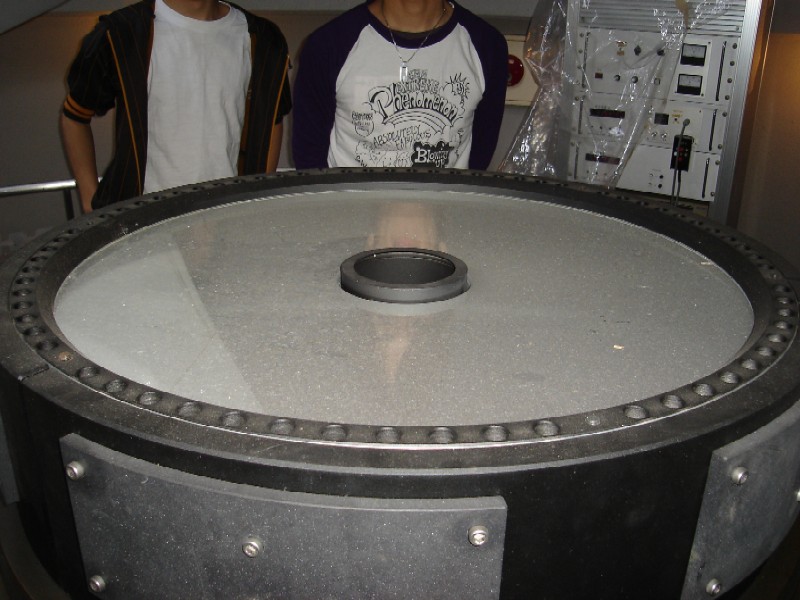

- 雲モニター設置

- 2006 年 2 月 10 日、外枠部分設置、太田君と山本君作業

- 木曽観測所、共同利用観測での滞在

- 2006 年 1 月、天文ゼミ4回生の山口君、柴原さん、

釧路市こども遊学館の越山さん、東京学芸大教員の西浦さんと。

- 写真

- 屋上天文台、復活及び強化

- ドームの修理

- 2005 年 4 月 14 日、修理完了。

- スリットのかんぬき曲がり -> 2005 年 6 月 1 日、ハンマーで叩いて直す。

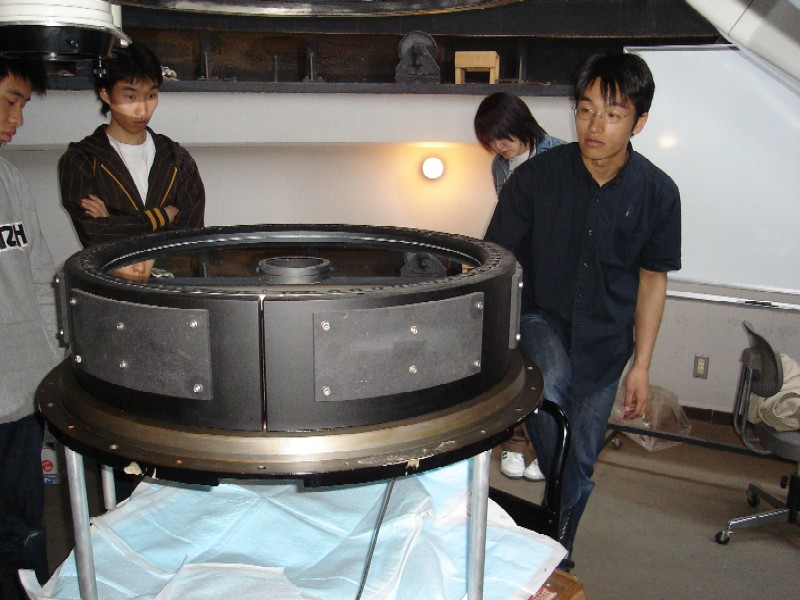

- 60 cm 主鏡の温水洗浄

- CCD カメラ (SBIG 社製 ST シリーズ) 調整

- CFW-8A のフィルター・ホイール回転不良: 2005 年 5 月 30 日対処。

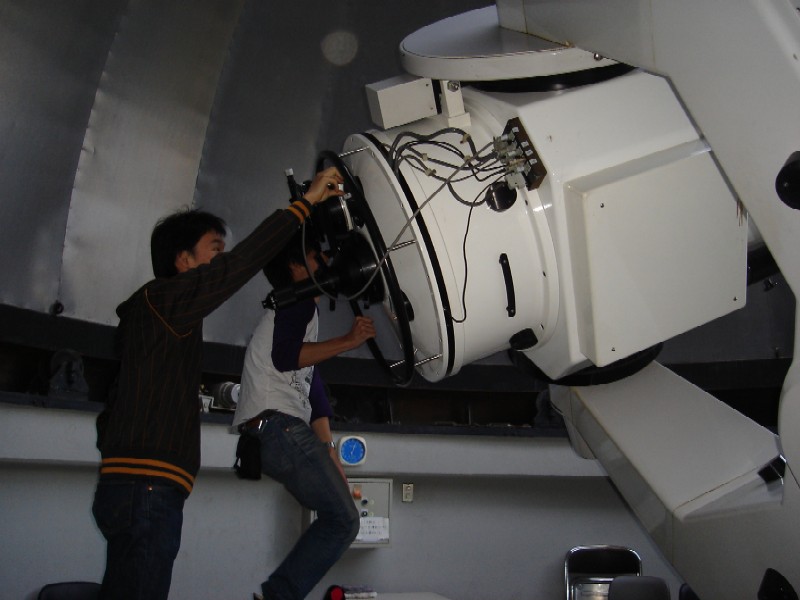

- AO-7 を ST-7E + CFW-8A と共に 60 cm 望遠鏡に取り付けて

焦点が出るか (ちゃんと結像するか) の検査:

2005 年 5 月 31 日、焦点が出ることを山口卓也君が確認。

-

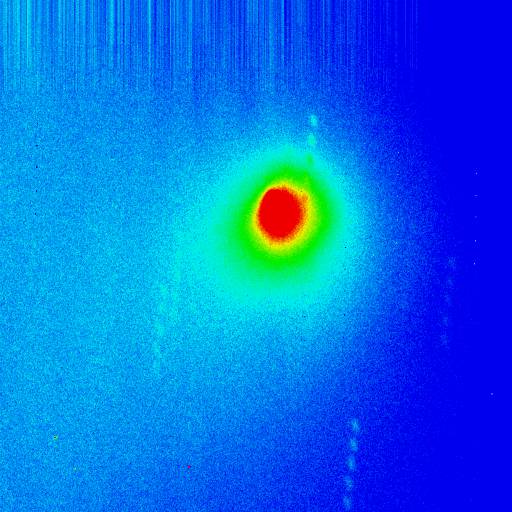

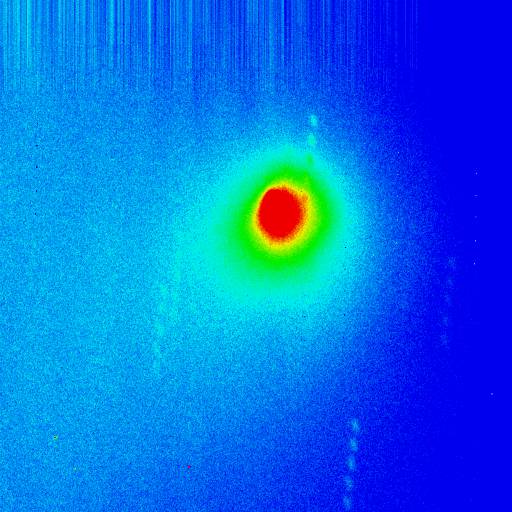

写真CCDOPS 上での画像 (モニター画面を撮影)

ST-7E + CFW-8A + AO-7 系の first light image

(もっとも AO-7 は adaptive optics 装置としては動作させていない)

スピカ、FOCUS モードにて

-

教育学部屋上天文台 60 cm 望遠鏡位置の海抜高度測定 (2005 年 7 月 8 日)

- 水準測量 (荻原文恵さん指導)

- 標尺を立てた位置

- 作業中の写真 (15:00-16:30)

- 結果

- 測定器

- 水準測量器は下代さんからお借りしました (荻原さん経由)。

- 標尺は、長い紙製筒とスチール製巻尺を合わせたものを代用。

- 測定者

- 荻原さん、山口君、三木君、柴原さん、木村さん、山本君

- 教育学部本館棟の土台部分 (測点 4) の標高は 84.02 m

(以前の 84.0 m と consistent)

- 誤差は数 mm

- 望遠鏡不動点の海抜高度は 107.82 m

- 和歌山大学でのジオイド高は 37.5 m

(理科年表 2005 地第 44 図より読み取り)

-

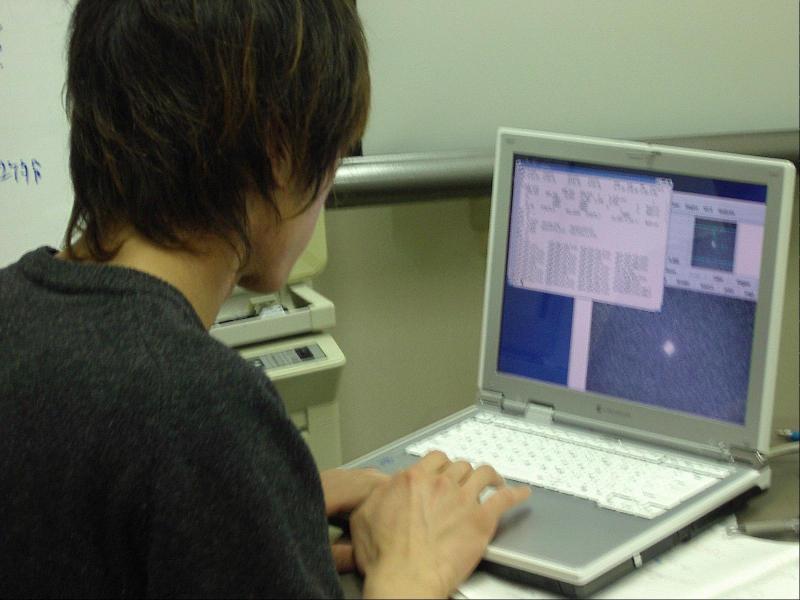

教育学部屋上天文台 60 cm 望遠鏡位置の経緯度測定 (2005 年 3 月 15 日)

- 測定方法

- Geshiro GPS 時計を Windows XP パソコンにつなぎ、

Windows 上の hyper terminal を使って通信して測定、

1 秒に 1 回の測定で 1075 回測定

- 写真

- パソコンでの作業手順

- Geshiro GPS 時計をシリアル・ケーブルで Windows パソコンにつなぐ

- Windows (XP SP2) パソコンで、アクセサリ->通信->ハイパーターミナル

を選ぶ

- 所在地情報入力は無視して進む

- 接続の設定という窓が出るので、適当な名前 (例えば gps) を入力する

- ハイパーターミナルが出てくる

- 通信->電話を選び、接続方法で COM1 を選ぶ

- COM1 のプロパティの窓が出るので、ビット/秒の欄を 2400 -> 4800 に、

他は default のまま (8、なし、1、ハードウエア)

- OK を押せば、通信が確立されて、データが送られてくる

- 転送->テキストのキャプチャを選び、ファイル名を指定すると、

ターミナルに表示されているデータがファイルに落ちる

- データが十分にたまったら、キャプチャを終了し、

ハイパーターミナルも終了

- データ

- データの書式

- NMEA-0183 format

- 送られてくるデータのうち、GGA sentense によるデータのみ注目

- GGA sentense の内容

$GPGGA,hhmmss,ddmm.mmm,N,dddmm.mmm,E,n,m,hh,+zzzz,M,+zzz,M,ss,bbbb*cc<CR><LF>

- $GPGGA: GGA sentense であることの明示

- hhmmss: Universal Time

- ddmm.mmm: 緯度 (世界測地系)

- N: 南北指定 (N or S)

- dddmm.mmm: 経度 (世界測地系)

- E: 東西指定 (E or W)

- n: 測位状態; 0: 未測位、1: 単独測位中、2: DGPS 測位中 (D=differential)

- m: 使用衛星数 (m > 9 なら 9)

- hh: HDOP 値 (測定精度を示し、小さい数値ほど高精度)

- +zzzz: 海抜高度; M: 単位 (m)

- +zzz: ジオイドの高さ; M: 単位 (m)

- ss: DGPS データ取得からの経過時間 (sec);

非 DPGS 時は 00

- bbbb: DGPS 基準局の識別番号; 非 DGPS 時は 0000

- cc: チェックサム (00〜FF)

- キャプチャしたテキスト・ファイル

-

GGA sentense 部分だけを整理した Excel ファイル

- 測定の時間帯

- 世界時で 4h24m から 4h42m (2005 年 3 月 15 日)

- 測定場所

- パソコンは和歌山大学教育学部屋上天文台観測待機室、

アンテナは待機室の窓の外 (教育学部本館自然棟屋上床面に置いた椅子の上)

- 測定者

- GGA文の中の経緯度読み取り (世界測地系)

- 東経 135 度 09 分 08.24 秒 (測定ばらつきの標準偏差 0.00 秒)

- 北緯 34 度 15 分 59.61 秒 (測定ばらつきの標準偏差 0.03 秒)

- 望遠鏡不動点までの offset

- アンテナから見た、望遠鏡不動点までの offset: 北に 6.5 m、東に 4.5 m

(アンテナのある位置から、ドーム外の屋上床上において、

ドーム中心位置を目視で確定しながら巻尺で測定、推定絶対誤差 0.2 m)

- この緯度では:

経度 1 秒は 25.58 m、緯度 1 秒は 30.82 m に相当

(理科年表 2005、p.560、地球の大きさに関する表、参照)

- 望遠鏡不動点の経緯度 (世界測地系)

- 東経 135 度 09 分 08.4 秒 (135.1523 度 or 9 時 00 分 36.6 秒)

- 北緯 34 度 15 分 59.8 秒 ( 34.2666 度)

- 高度

- 屋上床面高度は、施設整備課の資料

(1983 年 12 月付、前田建設工業(株) による和歌山大学教育学部校舎新営工事、

断面図の図面より) によると標高 103.0 m

- Geshiro GPS 時計は、屋上床面に椅子 (高さ数10 cm) を置いて

その上に置いてあり、その測定では 106 +/- 8 m で、

施設整備課の資料と consistent な結果である

- 施設整備課の資料によると、望遠鏡の土台面まで標高 105.6 m、

望遠鏡の説明書 (三鷹光器製) によると、

望遠鏡土台から望遠鏡不動点 (赤道儀フォークの赤緯軸) まで 2.2 m

- 望遠鏡不動点高度は、以上から 107.8 m

(論文発表などでは 108 m と表記予定)

-

カメラ付携帯電話を使った観望会(竹中敦史君)

- 場所: 教育学部棟屋上 (教育学部棟5階地学準備室に集合)

- ※雨天・曇天の場合は地学教室で映像を使った星のお話

- 第 1 回目

- 宣伝チラシ[PDF]

- 日時: 2004年10月19日(火) 18:00-19:30、

22日(金) 18:00-20:00、25日(月) 18:00-20:00

- 10月22日の活動の写真

- 第 2 回目

- 宣伝チラシ[PDF]

- 日時: 2004年11月24日(水) 18:00-19:30、

29日(月) 18:00-20:00、30日(火) 18:00-20:00

- 11月29日の活動の写真

- 第 3 回目

- 宣伝チラシ[Word]

- 日時: 2004年12月14日(火) 17:30-19:30、17日(金) 17:30-19:30

- 12月14日の活動の写真

(2 枚目) 観望会終了後、卒論データ取得にいそしむ久野君

(60 cm 望遠鏡ドーム故障のため、急きょ 10.5 cm で観測続行)。

- 12月17日の活動の写真

-

カメラ付携帯電話で撮影した天体写真ギャラリー

みさと天文台 学芸員実習生 実習テーマ報告 より

- 屋上天文台どたばた

- [下] 1ヶ月ほど前から、ドームのスリットの開閉に問題あり。

台風にやられたようだ (まずい)。

2004 年 7 月 7 日 (火)、

スリットが閉まり切る時のリミッター調整中の多田君と西端君。

[富田撮影、640x480]

[富田撮影、640x480]

- [下] ドームのスリットはだんだん調子が悪くなり、

2004 年 12 月 3 日 (金) の夜に、ついにどうやっても閉まらなくなりました。

翌 12 月 4 日の夜、大雨にたたられているドーム。

左から、

閉まり切っていないドーム、

水浸しの床、

応急処置の望遠鏡と装置類

[富田撮影、1024x768]

[富田撮影、1024x768]

- [下]日本アストロ光学の方々に、ドームのスリットの工事下見をして頂く。

問題の箇所 (12 月 9 日)。

[多田君撮影、615x410]

[多田君撮影、615x410]

とりあえず、スリットは強制的に閉めて頂いた (開けられない)。

[富田撮影、768x1024]

とりあえず、スリットは強制的に閉めて頂いた (開けられない)。

[富田撮影、768x1024]

- [下]日本アストロ光学の方々に、ドームのスリットの修理をして頂く

(2005 年 3 月 11 日)。

ドームの中での作業。4人来て下さいました。

ドームの中での作業。4人来て下さいました。

ドームに登っての作業。小雨で環境が悪い。

ドームの上に大きなカラスが? と、システム工学部の方から連絡 (^^)。

ドームに登っての作業。小雨で環境が悪い。

ドームの上に大きなカラスが? と、システム工学部の方から連絡 (^^)。

心配そうに作業を見守る西端君と多田君。[691x518]

心配そうに作業を見守る西端君と多田君。[691x518]

再度根本的な工事を予定。

- 2005 年 3 月 25 日、日本アストロ光学の方が来られて修理作業の続き。

修理は進んだが、変にスリットの閉まりが悪くなり、根本的な修理は先送り。

- 2005 年 4 月 14 日、日本アストロ光学の方が来られて修理作業の続き。

ようやく修理完了。スリット上面の雨漏り対策用庇も取り付けて頂いた。

- 2005 年 4 月 21 日、天文ゼミ学生と望遠鏡 60 cm 主鏡の水洗浄や、

鏡筒の掃除、ドーム内の掃除を行なった。

[下] 主鏡はこんなに汚れていた...

[下] 摂氏 40 度程度の温水をかけて、

レンズクリーナーで丁寧に拭き取って...

[下] きれいになりました。

[下] その日の夕方、新 3 回生は月の観望を楽しみました。

しかし、始めて望遠鏡を扱う際、照準を合わせるのはなかなか難しい...

-

山本真由美さん (2003 年度卒業) のニート体験記

- 和歌山大学学生自治会広報誌 SUN、2004 年第 2 号 (秋号)

-

山本真由美さんの記事「ニート体験記」PDF 4 枚

- <<本文より>>

今年3月、私は進路を決めないまま、5年間通った大学を卒業しました。

それなりに将来のビジョンは持っていましたが、

在学中は就職活動をしませんでした。

それを後悔していません。

その決断は私の判断によるもので、しかも前途洋々と笑っていましたから。

だからまさかこんな状態になるなんて、

学生時代は思ってもみませんでした。

「ニート体験記」

これは今年和歌山大学を卒業した私が、

ニートという失業者でもなくフリーターでもない状況にいた体験記です。

- 表紙や目次など PDF 4 枚

- 和大新聞、2004 年 11 月号 (新版第 63 号)、和歌山大学新聞会発行

- 金星太陽面通過

- 写真

[下] 屋上天文台 60 cm 望遠鏡で分光器 SGS を調整する西端君。結構難航。

2004 年 5 月 24 日 (月)

[富田撮影、640x480]

[富田撮影、640x480]

- 金星大気の太陽光を通した分光観測は、

京都大学飛騨天文台で計画しましたが、当日天気に恵まれず観測できず。

- 和歌山大学では、当日天候に恵まれず、観測できませんでした。

和歌山県立桐蔭高等学校のスーパー・サイエンス・ハイスクール (SSH)

の生徒さんも大学天文台を訪問して頂きました。

報告文は

こちらの 6 月 8 日の文章を参照。

- リニア彗星・ニート彗星

- 写真

ニート彗星、

2004年5月6日、

Wakayama 60cm reflector + SBIG ST9E

(1 pix = 0.53 arcsec)、Rバンド、30sec x 5枚、

露出開始時刻 20:06:19, 20:07:00, 20:07:42, 20:08:24, 20:09:06JST

(久野君、Jpeg形式)

ニート彗星、

2004年5月14日、

Pentax 10.5cm refractor + SBIG ST7E

(1 pix = 2.66 arcsec)、Rバンド、30sec x 10枚、

露出時間帯

(左)20:39:58〜20:45:22JST、

(右)21:42:36〜21:48:00JST

(西端君、Jpeg形式)

ニート彗星、

2004年5月25日、

Pentax 10.5cm refractor + Canon EOS Kiss Digital [Color DigiCam]

(1 pix = 4.35 arcsec)、30sec x 100枚、

露出時間帯 20:22〜22:25JST

(西端君、Jpeg形式)

-

明るい彗星がやってくる(国立天文台)

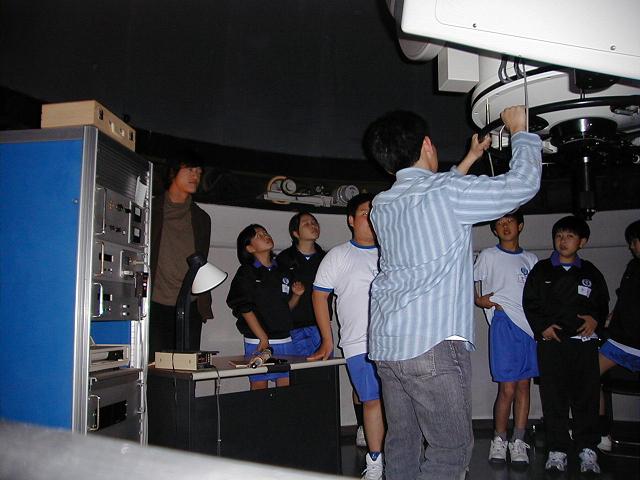

- 附属中学校1年生 和歌山大学訪問

- 日時: 2004 年 4 月 27 日 (火)

- 久野君、竹中君に活躍してもらいました。

- 写真

160 人お越し頂きましたが、

20 人ずつにわけて屋上天文台に上がってもらいました。

[下] ドーム内での望遠鏡の説明。

[富田撮影、640x480]

[富田撮影、640x480]

あいにくの天気だったので、

望遠鏡のご本尊、60 cm の主鏡を対物部分からのぞきこんでもらいました。

[下] 鏡を見てもらっているようす。

[富田撮影、640x480]

[富田撮影、640x480]

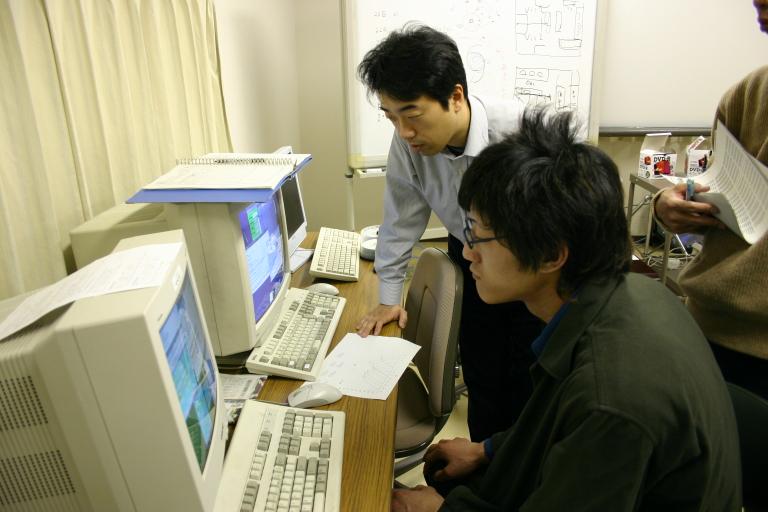

- 木曽観測所 共同利用観測滞在

- 日時: 2004 年 3 月 20 日 (土) - 26 日 (金)

- 西端君、多田君、久野君、辰巳さんに観測に来てもらいました。

- 写真

観測滞在中の裏番組に、天文学会が名古屋でありました。

昨年度の木曽観測所銀河学校の高校生十数人が、

学会のジュニアセッション発表の準備のため、観測所に滞在していました。

いつもの観測室は高校生グループが占拠、

我々共同利用チームは食堂奥のプレハブ部屋の仮観測室へ (ちょっと寒い)。

[下] 左側に多田君と西端君 (西端君のノートパソコンで作業中)、

手前は富田の作業場、

奥正面は案内望遠鏡視野確認モニター (chausu)、

その右が望遠鏡制御の端末 (ginban; モニター電源休憩になっていますが)、

その右に CCD カメラ制御の端末 (tanpopo)、

データ保存用の計算機 (sirahone) が並んでいます。

その前に辰巳さん (sirahone で作業中)、

一番右に久野君 (久野君のノートパソコンで作業中)。

[富田撮影、800x600]

[富田撮影、800x600]

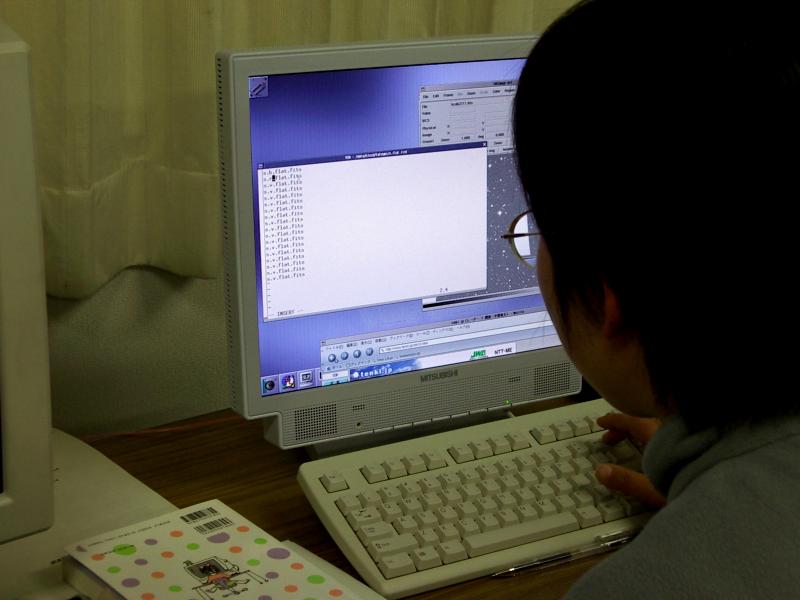

[下左] 辰巳さんは IRAF の練習。まずは vi エディターの特訓から。

左肘の下には「たのしい UNIX」が (最初はみんなこのテの本を読みます)。

[下中] flat のリストを作成しているようです。

[下右] その後辰巳さんは phot をやって *.mag.1 ファイルを作成するところまで

作業が進んだようです。

画像を reduction して (bias 引き、flat field、sky 引き、imshift、

frame 間の flux の相互調整、imcombine)、3色合成まで行きました。

[富田撮影、800x600]

[富田撮影、800x600]

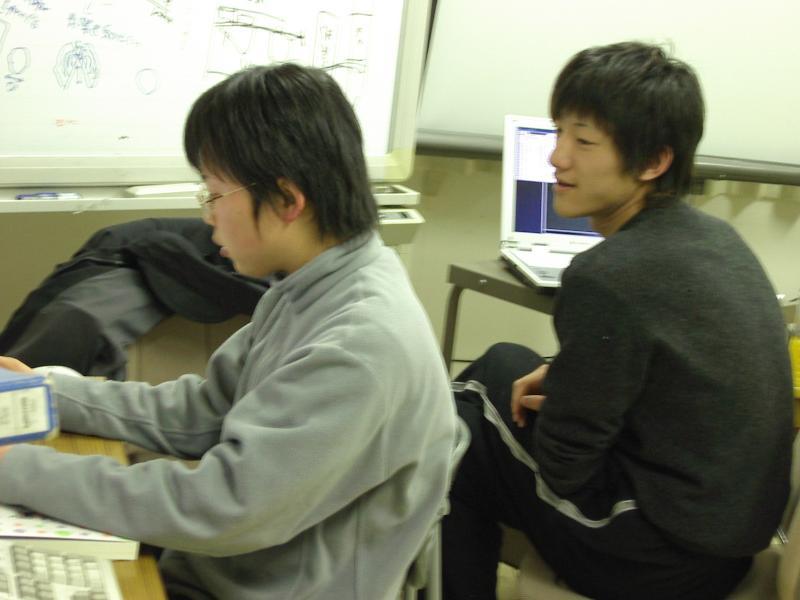

[下左] 久野君も辰巳さんを激励 (?)。

[下右] 久野君は、和歌山大屋上天文台で取得した Cepheid のデータ解析。

いい感じの光度曲線が描けてきているようです (今後に期待)。

[富田撮影、800x600]

[富田撮影、800x600]

[下左] 作業中の久野君と辰巳さん。

[下中、右] 口を出す富田。

こうして見ると私もおじさんで、何だかいやになってきた。

[西端君撮影、600x400]

[西端君撮影、600x400]

[下左] 西端君と多田君は、UNIX のマニアックな話で盛り上がっています。

[下右] 多田君は西端君に C 言語を教えています。

なかなか厳しい授業 (?!) で、パソコンの右横には何と

Numerical Recipes が...

[富田撮影、800x600]

[富田撮影、800x600]

20 日夜は絶好の好天でした。

写真家の西端君、ご自慢のデジカメで天体撮影をしていました。

[下左] 北斗 (あるいは、ひっくり返った大熊)。

[下中左] さそり (と南斗の一部)、銀河系中心方向。

[下中右] 夏の大三角。

[下右] 冬の大三角。

[西端君撮影、2048x1360]

[西端君撮影、2048x1360]

西端君の芸術的写真も多数あります。一部借りてきました。

[下左] 林の向うの宵の明星。

[下右] 明け方の薄明の中、回転仕事 (?) をするドーム。

[西端君撮影、2048x1360]

[西端君撮影、2048x1360]

教育的だが、結構恐ろしくなったのが以下の 2 枚の写真。

おうし座やいっかくじゅう座の近くの暗黒星雲の赤外線写真、

ではなくて、快晴の夜空を抜き足で通過する小雲が写っています。

標準星のデータが、後の解析で ????? と悩まないといけないことが

多々あります。

そうか、こういう事態だったのか、と納得。

[西端君撮影、1024x680]

[西端君撮影、1024x680]

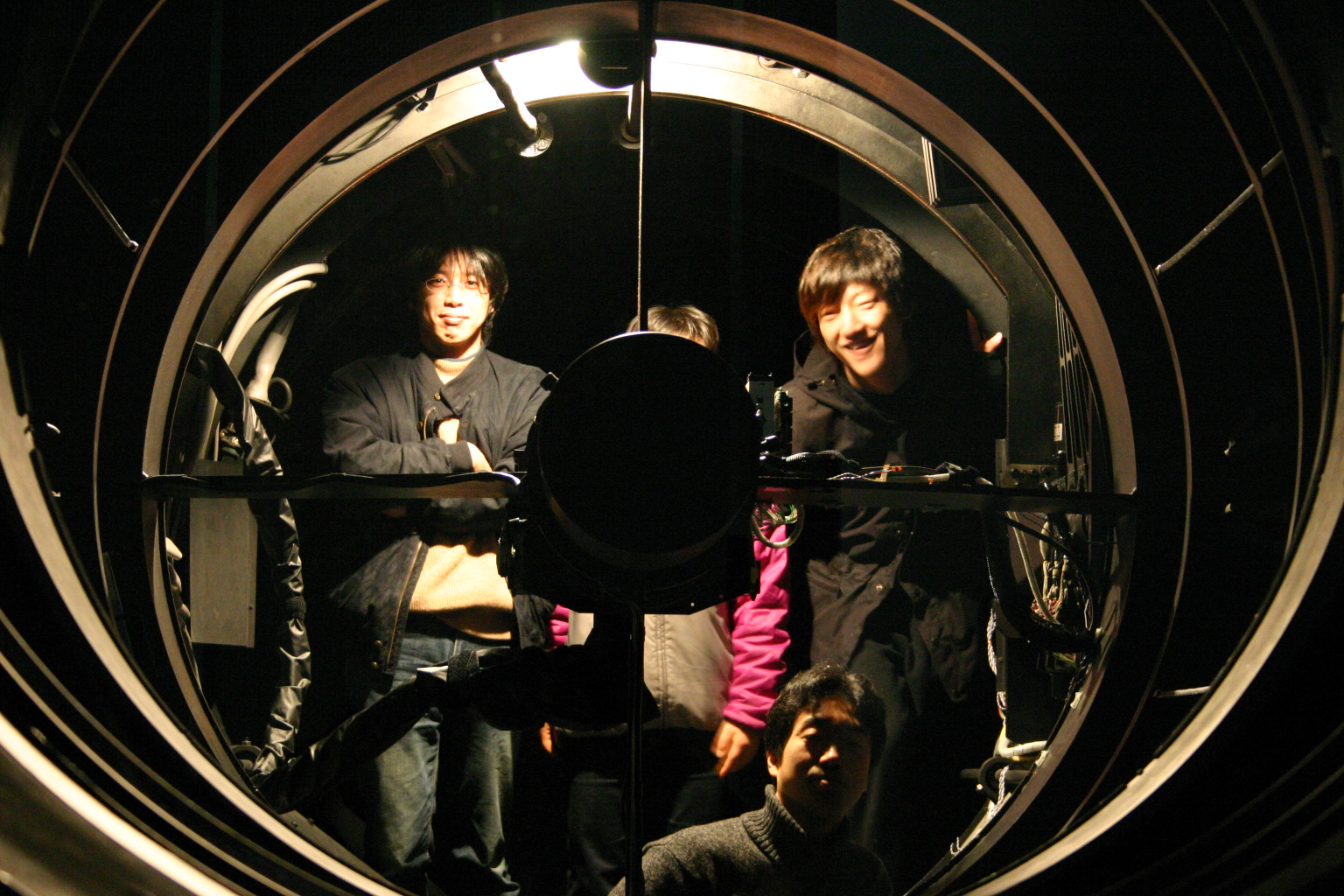

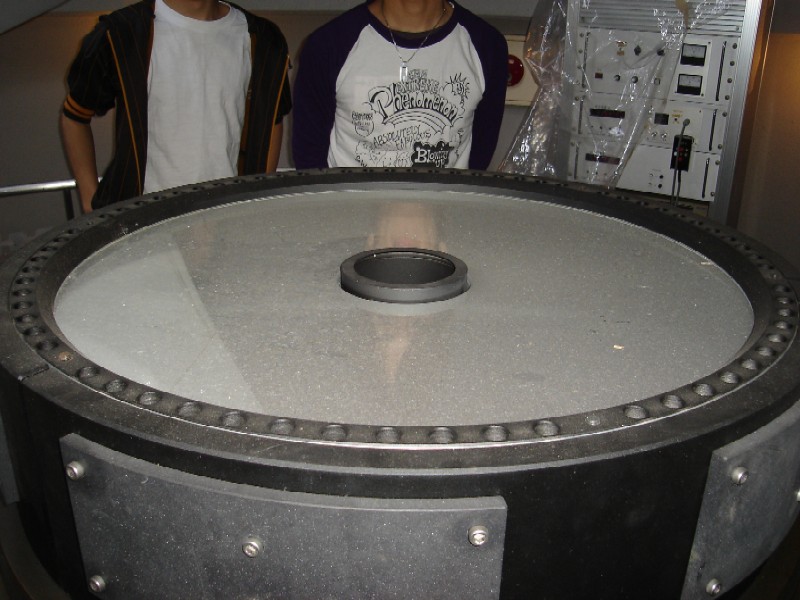

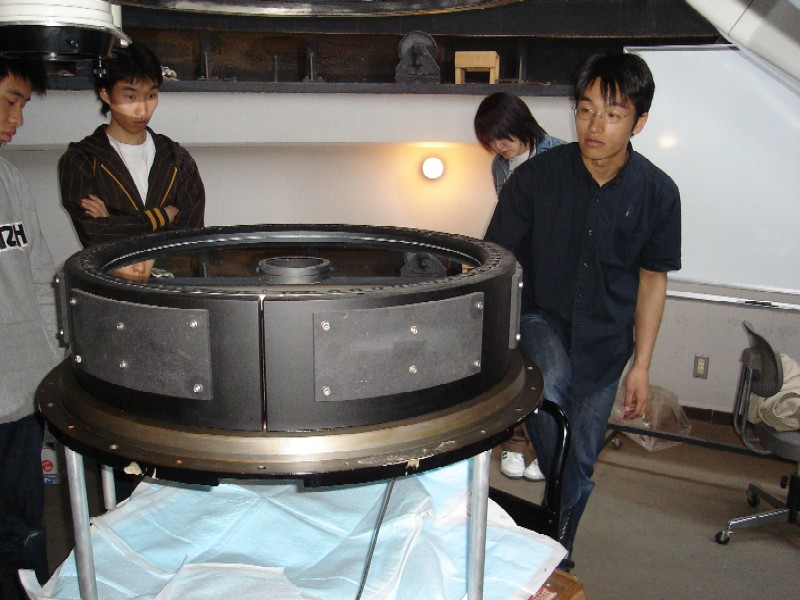

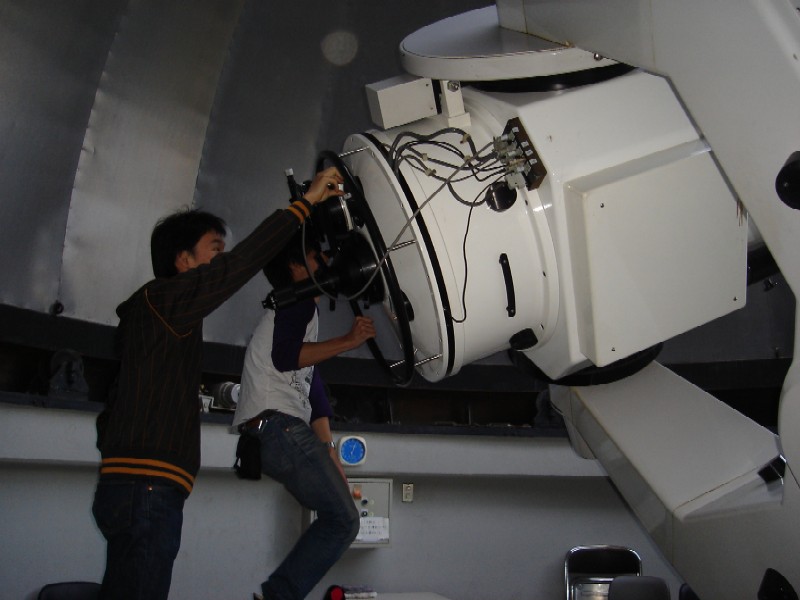

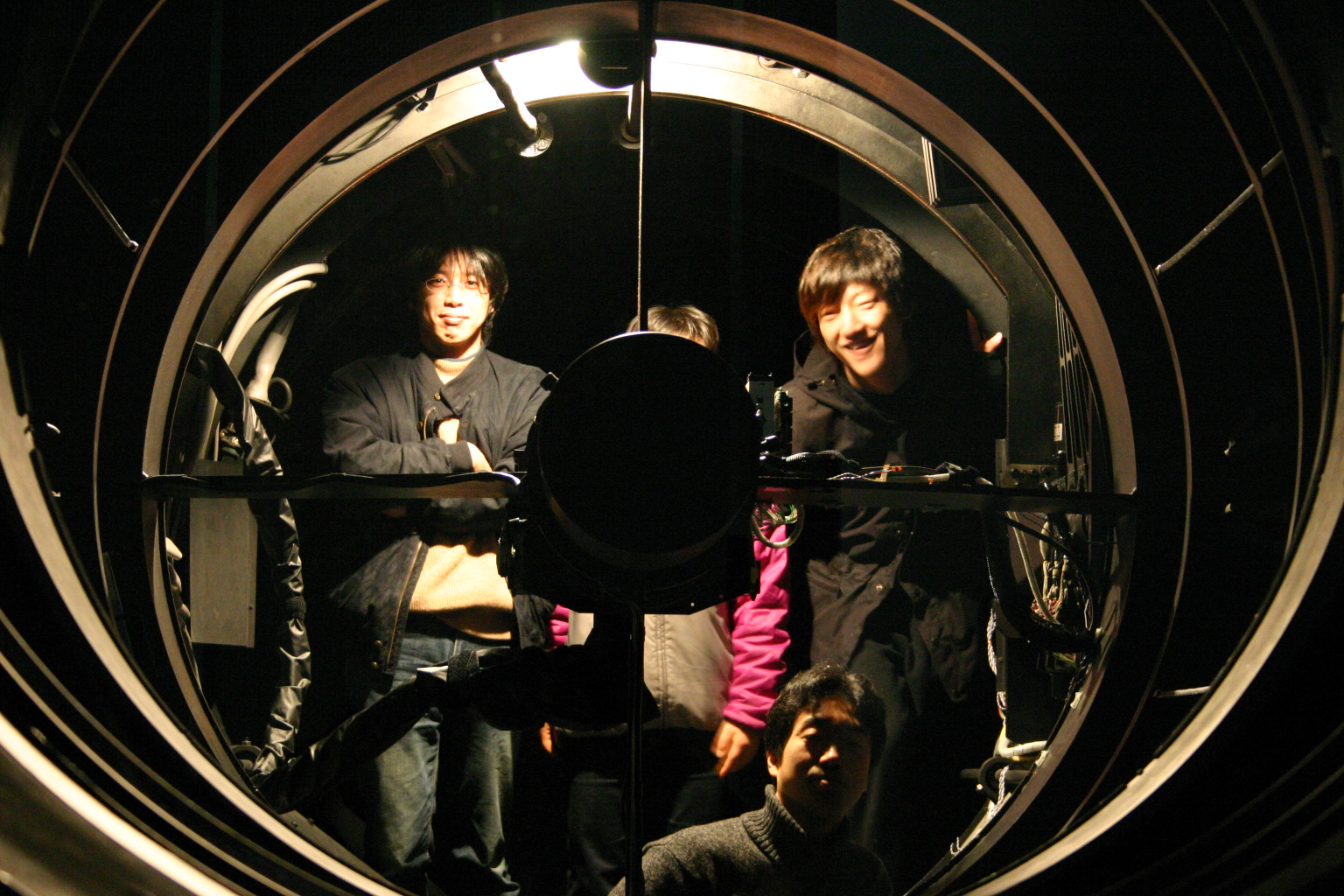

25 日夕方は、105 cm シュミット望遠鏡の中に入ってみました。

[下左] 望遠鏡にタイ・バーを取り付ける久野君と辰巳さん。

[下中左] シュミットの秘密の扉から出てきた多田君。

[下中右] シュミット対物側の外から。

フラッシュを炊いてしまい、対物の補正レンズの反射が写ってしまった。

[下右] フラッシュなしでもう一度。結構格好いい写真になった。

[西端君撮影、600x400 (左2枚)、1536x1024 (右2枚)]

[西端君撮影、600x400 (左2枚)、1536x1024 (右2枚)]

初日の晩はよく晴れたが、その後悪天候。

22 日は大雪で、23 日朝は一面雪景色。

今季、和歌山で冬を経験しなかったので、

冬を見ることができたのはいいのですが...

[下左] 本館棟の階段登ってすぐ右側の、1階部分屋上のようす。

奥に雲モニター (雪が付いたり露が付いたりで雲がよく見えず、

あんまりいいモニターではない)、

林の向こうに 105 cm シュミット望遠鏡のドーム。

[下中] 雪の本館棟。

[下右] 雪のドーム。

[富田撮影、800 x 600]

[富田撮影、800 x 600]

[西端君撮影、768x512]

[西端君撮影、768x512]

猫は今回も元気な姿。車の上を駆け回ったり、やりたい放題。

[下] 私のプリウスにも、梅鉢の紋が...

[富田撮影、800x600]

[富田撮影、800x600]

このページに関する問い合わせは、

富田晃彦 (とみた あきひこ) まで。

E-mail: atomita @ center.wakayama-u.ac.jp