本日の講義の目的

これから本格的にグラフ作成、統計の学習に入っていきます。数回に分けて、様々なグラフの作り方、集計表の利用法について学習します。

集計表の作成

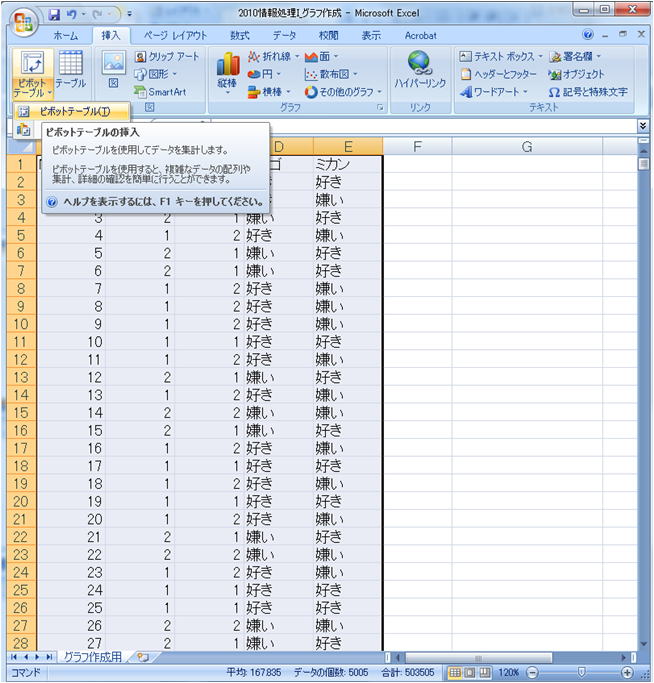

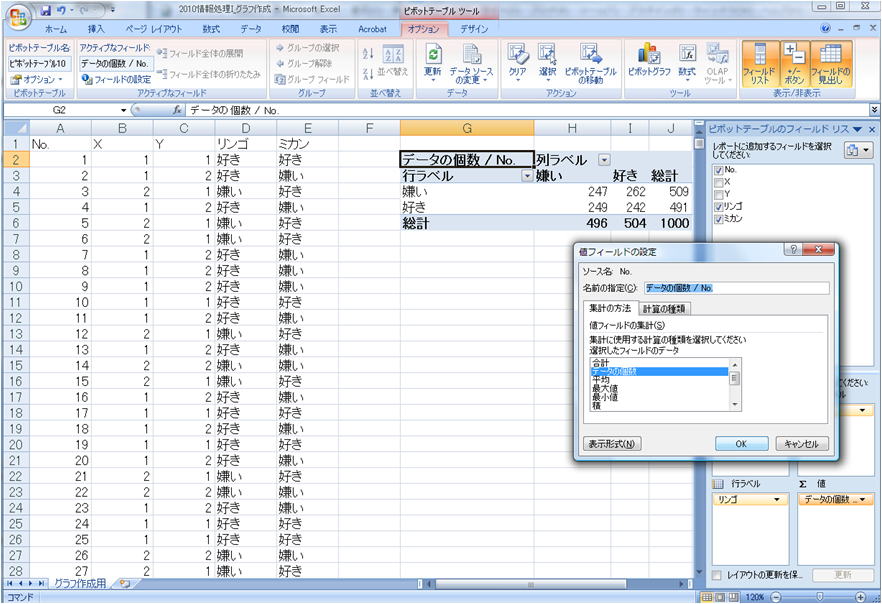

●集計表 ピボットテーブル(p15-)

単純集計表 とは1つずつ個別に集計計算を行なうことである。クロス集計(cross tabulation)とは、与えられた表データのうち、2つないし3つ程度の項目に着目し、

1つ(ないし2つ)の項目を縦軸に、もう1つの項目を横軸において表を作成して集計計算を行なうことである。

数字データを実データに置き換える方法

=if(置き換える数字の場所=1,"好き","嫌い")置き換える文字を"ダブルクォーテーションで囲む。

集計表を作成する

演習

このファイルを使います。1.アンケートの問題文を2つ作成しなさい.(実際にはアンケートはしません)

2.問題文は2択の問題で作成する.

3.アンケート結果を今日使用した乱数で作成する.

4.集計表を作成する.

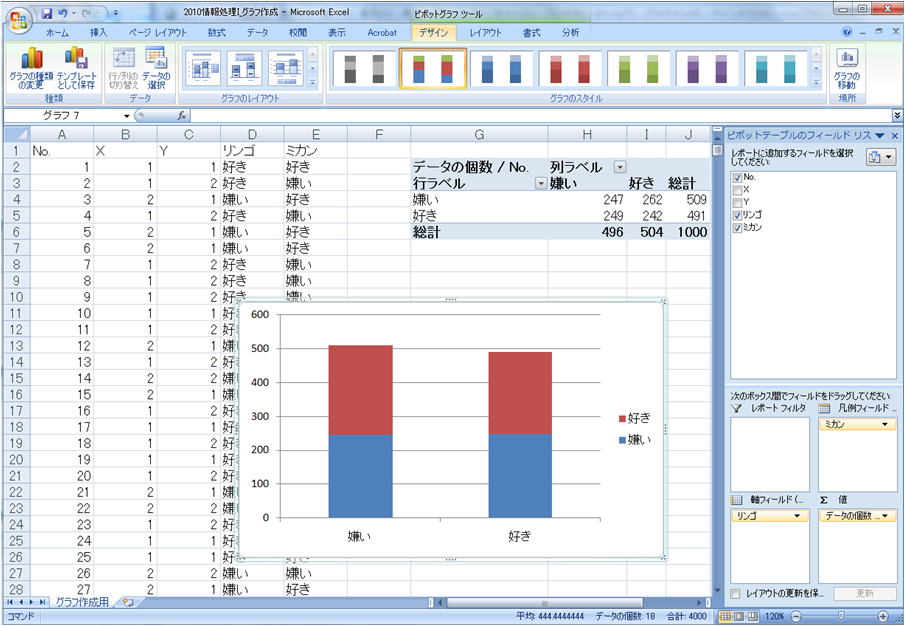

5.棒グラフを作成する.

6.ファイルを提出

グラフの作成

●折れ線グラフ(教科書P27-)

棒グラフとの違い

男・女,好き・嫌いなど種類を表すデータ(離散量)は棒グラフを使います.しかし,身長,体重,濃度など連続したデータは線グラフ を使う方が便利です.

連続量を集計する場合は範囲を決めて集計する.

範囲→階級

標準正規分布(平均 0 標準偏差 1 のもの)

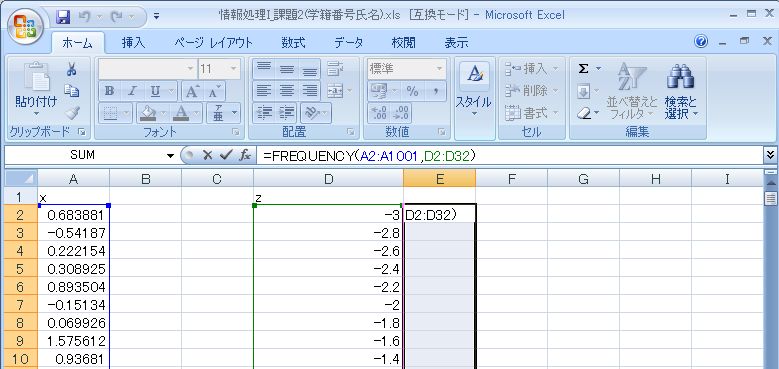

FREQUENCY(データ配列,区間配列)

データ配列:統計する元のデータ

区間配列:階級(範囲)

元データの区間内のデータ個数を数える関数

練習(教科書抜粋)

1.A列に=normsinv(rand())の式を入力.

2.オプション-計算方法-手動に設定.

3.D列に-3から3まで0.2ずつ増加する数列を入力.

4.E列に正規分布=frequency(A列,D列)をD列分入力する.(同じ範囲で式を入力する.教科書はそのための操作説明が書かれている)

この状態で,[Ctrl]+[Shift]+[Enter]キーを押す.

5.グラフの作成(D列,E列のグラフ)

提出

1000個と10000個の2種類のグラフがきちんとできていることが条件です.レポートの提出を使って,ファイルの提出をします.

提出期限:講義中に指示