●今日の講義の目的

コンピュータを使う場合、様々なデータを扱うことになりますが、コンピュータの基本を知ってるかどうかにより、その作業効率は全く違ったものになります。例えば、卒業研究などで容量の大きなファイルを扱う時に、コンピュータの仕組みを分からずに作成すると、2度と開けないファイルになってしまったりするので、注意が必要です。そこで、今日はコンピュータの基本とその操作に慣れてもらいます。

●コンピュータ の意味

日本語では「電子計算機」と訳します。

クリックしてみてください。

●メールの使い方

メールソフトは色々ありますが、この授業ではメールソフトMozilla Thunderbirdを使います。

授業のアナウンスをメールですることもありますので、きちんと設定してください。

また、このアドレスは4年間使用し、就職や授業、大学からのアナウンスが届きますので常時チェックするようにしてください。

情報倫理の回でも説明しますが、PCメールはオフィシャルな性格のメールであり、携帯メールとは用途が異なります。

【メール設定の重要な単語】

名前:メールの差出人表示を自分で決める

メールアドレス:s******@center.wakayama-u.ac.jp(ユーザー名@システム情報学センター.和歌山大学.教育機関.日本)

サーバの種類:IMAP4 または POP3(プロバイダーによる)

メールの受信サーバ:受信するサーバの名前

メールの送信サーバ:送信するサーバの名前

ユーザ名:プロバイダーから受けた名前

パスワード:プロバイダーから受けたパスワード

メールの転送設定

●コンピュータは計算機!!

では現在のコンピュータと計算機を比べてみましょう。

計算機 ノートパソコン

どちらも共通してあるものは?

見える部分

出力機能:表示(出力)するところ(ディスプレイ)

入力機能:入力するところ(キーボード)

見えない部分

記憶機能:記憶するところ(入力したものを一時的に記憶する)(メモリー)

制御機能:入力したものを読み込みや計算するように命令、出力するなど制御する部分(チップセット)

演算機能:入力したものを計算する部分(CPU:中央演算処理装置)

赤色をパソコンの五大機能と呼びます。

パソコンの機器の名称

出力機能ディスプレイ、プリンタ

入力機能:マウス、キーボード

記憶機能:HDD(ハードディスク)、FDD(フロッピー)、USBメモリー、DVD-Rドライブなど

このように高度な計算ができる計算機がパソコンです。

●コンピュータの歴史

電子ではない計算機もあります。たとえば、機械式計算機や電気式計算機などがあります。

1930年代 ジョン・フォン・ノイマンによる計算機科学

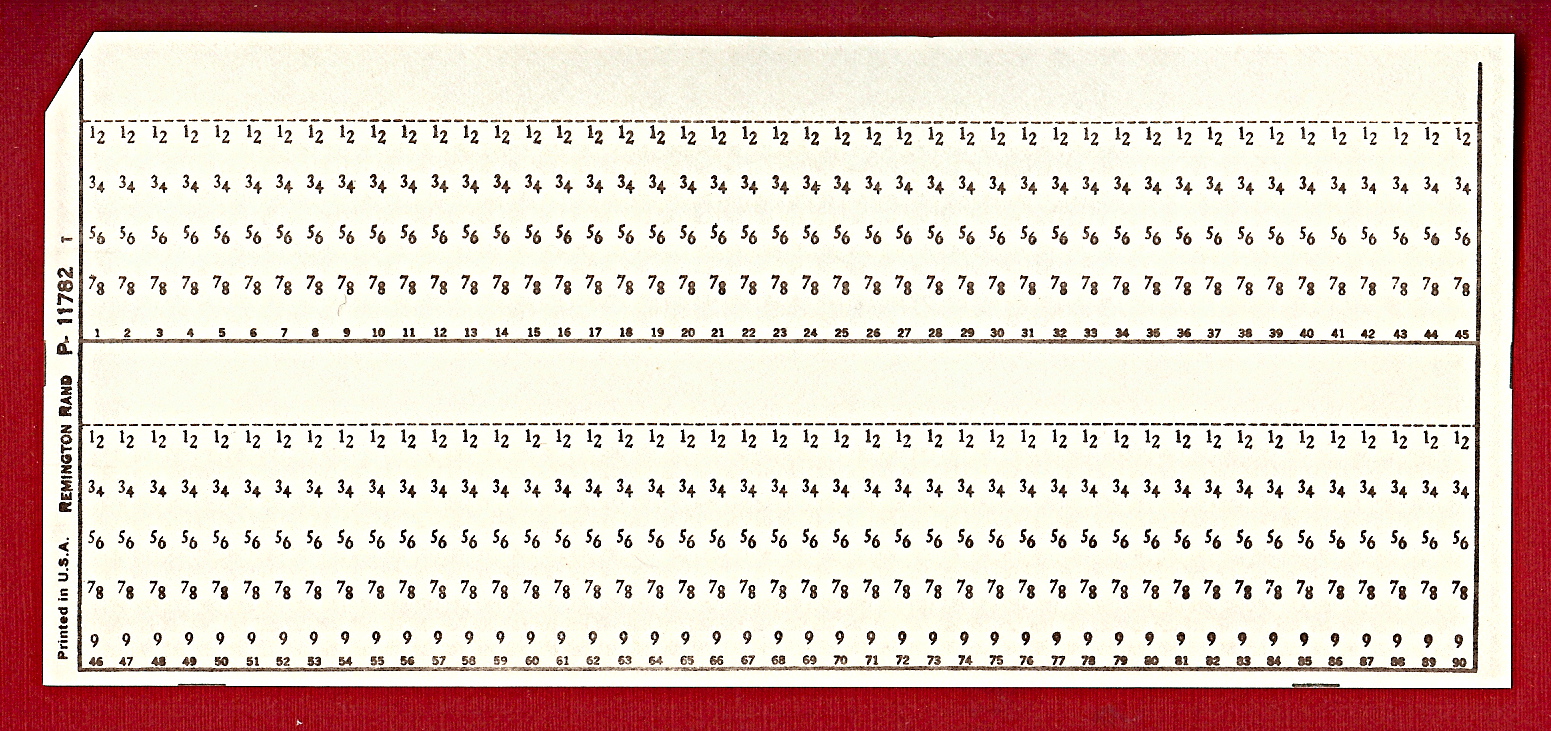

1960年代 パンチカードシステム,大型計算機

1979年 NEC PC-8001(8ビット,4MHz)

1980年 8ビットOS

1981年 16ビットCPU(8086)用の OS (CP/M-86,MS-DOS)

1982年 NEC PC-9801(16ビット,8MHz)

1983年 任天堂 ファミリーコンピュータ(8ビット,1.79MHz)

1984年 Apple Macintosh(マック)パソコン

1987年 NEC PC-9801(32ビット,16MHz)

1987年 NEC PCエンジン(16ビット)

1988年 SEGA メガドライブ(16ビット)

1989年 富士通 FM=TOWNS(CD-ROM搭載)

1989年 ノートパソコンが登場(白黒液晶)

1989年 任天堂 ゲームボーイ(8ビット)

1990年 カラーノートパソコン登場(カラー液晶)

1990年 任天堂 スーパーファミコン(16ビット,1.79~3.58MHz)

1992年 NEC PC-9821Canbe(CD-ROM搭載,Pentium- 60MHz~)

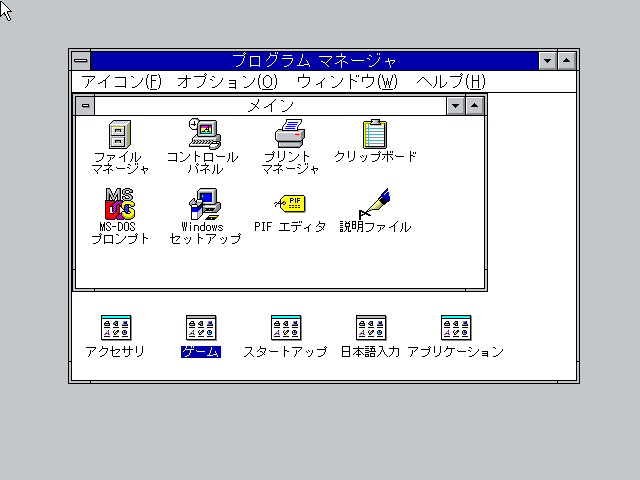

1992年 Microsoft Windows3.1(16ビット)

1994年 SONY PlayStation(32ビット,33.8MHz)

1994年 SEGA セガサターン(32ビット デュアルコアCPU,28.64MHz)

1995年 Microsoft Windows95(32ビット)

1996年 任天堂 64(64ビット)

1997年 Intel PentiumII(32ビット,233~450MHz)

1998年 Microsoft Windows98(32ビット)

2000年 Microsoft Windows2000(32ビット)

2000年 SONY PS2(DVD-ROM)

2000年 Intel Pentium4(32ビット,1.3GHz~2.8GHz)

2001年 Microsoft WindowsXP(32ビット,64ビット)

2004年 SONY PSP

2005年 Intel Core Duo CPU(32ビット デュアルコアCPU,1.66~2.16GHz)

2006年 SONY PS3(Blu-ray Disc)

2006年 Intel Core 2 Duo CPU(64ビット デュアルコアCPU,1.66~2.33GHz)

2007年 Microsoft WindowsVista(32ビット,64ビット)

2009年 Microsoft Windows 7(32ビット,64ビット)

●CPU・メモリーについての用語

ビット

8ビットや32ビットなどは1つの命令の長さを表します。

電気のON、OFFで0または1が表せるので、1ビットはONまたはOFFが1回分を表します。

8ビットは00000000(0が8つ)から11111111(1が8つ)までを表すことができます。

だから、0~255まで、合計2の8乗個の命令を出すことができます。

数字が大きくなるほど一度に扱える命令が多くなり、数字が大きいCPUは1つの命令で多くのことができるように作られています。

大きい方がいろいろ作業をこなすコンピュータです。

デュアルコア

計算する部分が2つあるもの。2つCPUがあると思ってください。

たくさんあると同時にいろいろ処理できます。

周波数(Hz)

家庭用電源と同じ単位です。(関東50Hz 関西60Hz 交流が60回もしくは50回 +と-がいれかわります)コンピュータでは1秒間での計算回数を示します。大きい方が計算が多くできますので、速いコンピュータです。(M「メガ」:100万 G「ギガ」:10億、桁を示す単位 様々な分野で使われるので覚えておきましょう。ちなみに小文字はm「ミリ」と違う単位で小さい単位を表します。)

●1979年から2007年までのコンピュータの変化

30年で劇的に進化したことになります。

256個から18.45×10の18乗個の命令が使えるようになった。

1秒間に400万回命令したのが1秒間に23億回命令ができるようになった。

電源をつけると18000文字記憶できたのが400億文字記憶できるようになった。

同時に4色の色が使えたがフルカラー1677万色の色が使えるようになった。

●コンピュータの仕組み

・データの流れ

データとはコンピュータで使う情報のことをいいます。基本的にコンピュータで使うことができる情報は電気信号で電気が流れる状態を1、電気が流れない状態を0として、一定時間に0か1を読み込んで、作業しています。

・OSの役割

これがなければ、現在のコンピュータは動かないと思った方がいいです。

キーボード、画面、ディスクやメモリなど、コンピュータにつながっている装置を、多くのアプリケーションソフトから共通して利用される機能を提供し、コンピュータシステム全体を管理するソフトウェア。「基本ソフトウェア」とも呼ばれます。簡単にいうと、パソコンの設定は1台1台違うので、ワープロや表計算などのソフトをパソコン1台1台に対して開発するのは大変です。そこで、OSがコンピュータを管理することで、ワープロや表計算などのソフトはOSに対して開発するだけでよくなります。

●拡張子

s00000.xls s00000.doc

↑拡張子 ↑拡張子

ファイルの種類を認識するために、ファイル名の後につけるものこと。

この拡張子を変えると、他のソフトでファイルを読め込めるのではないかと思うかもしれませんが、データの中身は変わらないので、たいていは読み込めません。

●データの圧縮

データの大きさを知ることは非常に重要です。特に卒業論文など長期にわたって編集する作業をするときには、大きなファイルを作ると編集できなくなることがあります。

・画像の圧縮技術

bmp :ビットマップ.Microsoft Windows標準のファイル形式.無圧縮.

jpg :ジェーペグ.写真やインターネットなどで使われる.約1/10に圧縮.

png :ピング.可逆圧縮.線画が混在した画像に適する.

◎インターネット(利用法とファイルの保存について)

・基本操作

左クリック:リンク先に飛ぶ.

右クリック:メニューリストがでてきていろいろな処理ができる.

・インターネットのファイルの使用について

利用する際には、そのホームページの規則に基づくこと。(法律により処罰される場合があります。十分注意すること。)

あまり知らないサイトはアクセスしないようにする。時間がかかっているサイトはアクセスしない。

コンピュータウィルスに感染する可能性があります。

インターネットは有用な情報も多い。危険性を認識した上で、利用するようにしてください。

安全ではありません。見知らぬうちに犯罪に巻き込まれるおそれがあります。

A301の端末には、新たにウェブサイト用のフィルターが導入されました。購買サイトや違法サイトにはアクセスできないようになっています。

次回、以上のような情報倫理の重要性について学習します。

【本日の課題】

社会的礼儀をわきまえた正式な電子メールを提出する。携帯メールとは異なる性格であることを理解する。

以下の情報は必須である。

①件名:メールの目的を簡潔に記載

②宛先:本文の冒頭に、「~先生」というように、誰に対して送信しているのか分かるように相手の名前を記載

③本文:簡潔かつ丁寧に、伝えるべき内容を書く。スラングや絵文字は言語道断。

④署名:本文末に自分の名前、所属、連絡先をつけるのが常識。メールソフトの署名機能を用いて自分の署名を登録しておくと、毎回署名を打ち込む手間が省け便利。

<例>

件名《情報処理II 出席登録 学籍番号******》

原先生

本日の課題メールをお送りします。

よろしくお願いいたします。

和歌山大学システム工学部環境システム学科

学籍番号******

名前####

参考文献

http://e-words.jp/

http://museum.ipsj.or.jp/